Não sei porque as pessoas dizem que "estão velhas". Como se isso fosse algum estado remediável. Reversível. Ou se é, ou não se é velho. Mesmo que as datas digam outra coisa, mesmo que esse seu sorrisinho dissimulado negue, sou velho. Esse é o pensamento construido pelos tijolos mais sólidos dessa minha construção.

Assim devo enfrentar algum início para esta narrativa se é o que me pede com esse ar irresistivelmente pedinte. E se os começos, que geralmente são novos, e eu diria tão vazio quanto qualquer possibilidade pode ser, ora que coisa tão óbvia, o meu será velho. Como eu.

E se me perco em encontrar finais, os inícios reluzem com bandeira de largada e tudo. O tiro inicial! O meu acho que começa no dia que entendi como começo aquele minuto e não o anterior, e não o que viria.

Aquele.

E isso seria uma noite que me peguei olhando fixamente minha capa de chuva e meus sapatos no canto da sala como se eles fossem às únicas coisas no mundo que me dissessem algo sobre mim. E talvez fosse verdade.

Igualmente lembro que nessa noite também sai da minha casa pela porta da frente e não dei duas voltas na fechadura. Ainda recordo que deixei o prato do jantar sobre a mesa esfriando lentamente. E que tive o cuidado de deixar o cigarro acomodado no cinzeiro sem que eu o acendesse. A minha mulher estava na cozinha cercando-se de afazeres indispensavelmente dispensáveis. Intermináveis. Eternos! Põe sal demais na sopa e esquece de açúcar no beijo. Péssima cozinheira isso eu digo sem medo que mal me julguem por ser injusto em relação a ela. Qualquer um diria o mesmo.Lembro da cor da toalha da mesa naquela noite, mas não lembro da cor dos olhos dela. Tão pouco lembro quando foi a última vez que me fitou. Que me viu ou apenas enxergou a capa de chuva invadindo porta adentro no horário habitual.

E chovia como não poderia deixar de ser.

Sempre chove em horas assim. Ou então deixamo-nos carregar por reminiscências enfeitadas por detalhes mais românticos. Só pode ser. Porque lembro que choveu no meu primeiro beijo, e chovia lá fora da janela quando senti o mundo dissolvendo pela primeira vez nos braços de uma mulher, e chovia quando senti as mãos geladas da minha mãe dizendo que eu fosse feliz, e chovia todas as infinitas vezes que eu lembro dessa minha alma caminhando pela vida, e talvez seja por isso que carrego sempre essa capa de chuva comigo.

E razões? Porquês? Poderia eu novamente me deixar ser carregado por uma imagem romântica qualquer e dizer que o já sabia desde daquele primeiro minuto do qual falei antes. Mas sabe, nunca se pensa exatamente nele, assim, dessa forma articulada e lógica, no primeiro passo. Ou no segundo. Nem sei bem se no último. Mas para não deixar ninguém desapontado, digo que comecei pelo fim, e essa foi a razão.

Deixei aquela casa cheia de intermináveis "meios" - vida pelo meio, amor pelo meio, ódio pelo meio, nem frio nem calor - decidido a entender o fim. Qualquer que fosse ele.

Não. Eu não pretendia me matar, se é isso que está pensando.

Quanta obviedade nisso! Chega a ofender!

Mesmo sabendo que alguns dizem ser este fim, a morte, e ainda outros dizendo que já se experimenta o fim quando se nasce, cada um com sua receita e eu sem mapa, sem ponto final. Só com uma capa de chuva e aqueles sapatos velhos.

Andei pela noite até que a escuridão que engolia meus passos fosse tão amistosa quanto a minha alma, e só parei com o reconhecimento do companheirismo solidário dos meus dedos doloridos dentro daqueles sapatos. Tive que admitir como real o sangue viscoso que me empapava as meias.

Calhou que esse minuto, e não o anterior, e não o que estava por vir, se deu em frente a um bar, seu eu quiser suavizar meu relato, mas nunca fui dado às firulas, então melhor que eu diga algo mais próximo ao real. Parei em frente a um puteiro de fachada rosa que ficava exatamente na esquina em que admiti que nunca se está só, porque a consciência da solidão já é acompanhante por deveras incomodo e tagarela!

O lugar era triste, ao inverso do que se possa pensar, já que a todas as coisas desejadas sempre se está associada exatamente o que se vende ali tão fácil, não em prateleiras, o que seria mais prático, mas desfilando decadentemente dentro de lingeries vermelhas puídas.

Sempre se imagina dança, gargalhadas pelo ar, um tanto quanto pueril da minha parte essa minha imagem, admito, mas não digo que foi algo que me decepcionou. Acho até que fiquei aliviado por me sentir tão "familiar" ao ar do lugar. Logo uma mulher corpulenta veio tentar sentar no meu colo, talvez se não estivesse tão bêbada o teria encontrado mais facilmente, mas vê-la tentar não escorregar pelas minhas pernas tornou-a mais humana, mas o que me agradou ainda mais foi poder enxergar seus olhos tão de perto, mergulhado dentro de suas enormes pupilas, que me encaravam oferecendo e escondendo ao mesmo tempo.

Bebi um trago. Dois. Não lembro. Matemática nessas horas é tão desnecessária, isso eu lhe digo! Necessário é lembrar do calor dela ao meu lado aproveitando-se da minha generosidade em pagar-lhe mais uns tantos goles quantos fossem necessários a mover-lhe no topor de manter-se em um movimento necessário qualquer. E ela não era do tipo que se diz "inesquecível", acho que longe disso. A especialidade dela talvez fosse a propriedade de ser ligeiramente esquecida. Fica o gozo, e deixa-se a imagem na soleira da porta. Nada mais apropriado.

Logo me desfiz dos sapatos e os dedos pararam de gotejar sangue como se sentindo libertos. E depois se foi o nó da gravata, o primeiro botão da camisa e o cinto da calça.

Não sei exatamente se passaram dias, semanas. Nunca fui muito atento aos calendários. Mas entendo que o tempo se passou não por contar os nascer do sol, ou as garrafas de vodka, mas pelo sorriso usual das putas. Do “bom dia caseiro” brindado com beijos na testa e afagos. Acho que virei bicho de estimação delas. Algo assim. Sem nome, origem marcadas por cicatrizes aqui e ali, nem dinheiro mais que as comprasse ou admiração que eu nutrisse, já que cheguei só um pedaço de gente e a inda não havia encontrado matéria para me reconstruir ou martelo que me despedaçasse por fim.

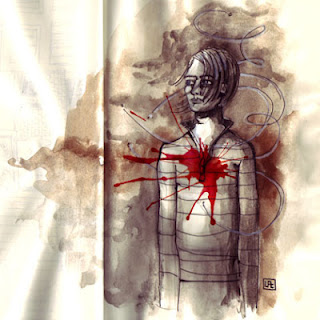

Acabei por habituar-me a dormir durante o dia e despertar com o frescor da noite. Coisa que qualquer cachorro de rua igualmente aprenderia rápido. E não digo que este foi o único dos meus truques. Para agradar as minhas adoráveis companheiras, agarrei-me a um caderno de desenho e uma caixa de lápis carvão esquecido por algum talentoso e apressado freqüentador, e dei a desenhar os retratos delas. E como riam das belezas que encontravam naqueles meus riscos... Das bocas, dos olhos, dos feitiços que talvez esquecessem que talvez tiveram algum dia. Ou ainda tivessem já que eu os via ali, no meio daquelas minhas formas incompletas. As imagens das imagens.

Impressiono-me ainda comigo mesmo, meio abismado por assim dizer, em como me deixei absorver exatamente por essas imagens. Rapidamente passei a tomar gosto e servir-me de modelo não as roliças coxas daquela da primeira noite, por exemplo, mas as pessoas que entravam ali, os homens, os ávidos homens. Os feridos daquela guerra lá fora, era isso que me pareciam. Soldados. E os beijos curativos, os gemidos os sons do conforto. E eles se permitiam. Ou me permitiam desenhá-los desse jeito sem escudo. Talvez por verem-me como igual. Só sei que via. E de olhos bem abertos as marcas das histórias. E de como com meia dúzia de verbos contavam do gênesis ao apocalipse das vidas de cada um. E eu a achar-me superior por ver tanto assim. E eu a achar-me diferente e completo uma vez que fosse. Até aquele dia...

E aquele dia e não o anterior, e não o que estava por vir entrou um jovem pela porta. Parecia apressado. Correndo em busca de suas próprias urgências, e eu, o velho e sábio cachorro de rua da casa, já reconhecia todos os tipos delas, das necessidades que entravam por aquela porta. E tinha um caderno idêntico ao meu, apenas mais novo. Novo e vazio. Assim como são os inícios. E depois de beber sua dose medicinal de esquecimento, sentou-se o jovem bem na minha frente com um ar curioso e deu a jogar-me “ossos”, dando-me mais meia dúzia de lápis e a olhar interessado os meus rabiscos, dizendo-se espantado com meu rústico talento.

Ele pegou seu caderno vazio e os lápis que carregava junto a braguilha esquecida aberta e pôs-se a conversar coisas que pareciam tão distantes, além mar, era como eu lia nas poesias quando menino. E sem que eu percebesse havia desenhado a minha imagem. E eu a olhava e não podia conceber. E eu fitava os olhos dos olhos da minha imagem e pensava que não me refletia. Ora que artista mais fajuto esse que me pinta como um moleque. Um moleque que se assusta com a imagem de si mesmo! E a algazarra ao nosso redor era muita, e aquela, a do primeiro dia, beijava a mim e ao jovem artista empolgada com a semelhança. O jovem estufava o peito satisfeito, e aos poucos fui pegando o papel e contornando com os dedos as linhas. E com a mão da memória acariciando o meu próprio rosto esquecido. Tão jovem quanto as linhas traçadas. Tão jovem da maneira como eu jamais pude me ver.

E foi assim pelos olhos daquele outro jovem que vi o início. E foi seguindo aquelas linhas que me postei no meio e soube entender a sua transitoriedade necessária. E dessa maneira soube reconhecer o fim.